| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 바실리칸딘스키

- 현대미술

- 런던스쿨

- T50 Casual

- 학고재갤러리

- 국제갤러리

- 기술복제시대의예술작품

- 임마누엘칸트

- 철학

- 페터뷔르거

- 미술

- 아서단토

- 현대카드스토리지

- 예술

- 합격 후기

- 환기미술관

- 이상의이상

- 미학

- 동시대예술

- 저자의죽음

- 신라이프치히화파

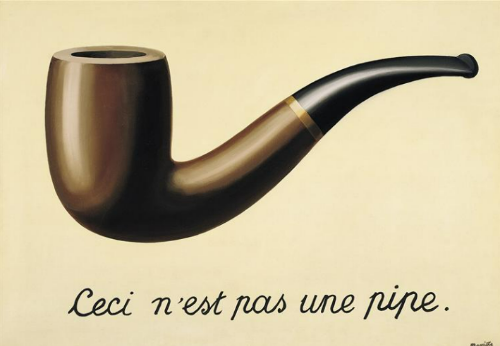

- 이것은파이프가아니다

- 팀아이텔

- 예술의 종말

- gtq 1급 포토샵

- 사진

- 아방가드르의이론

- 빌비올라

- 대형점화

- 추상회화

- Today

- Total

짧게 읽는 미술 이야기

"유사와 확언의 낡은 등가성"을 추방시킨 칸딘스키: 푸코와 칸딘스키 본문

프랑스 철학자 미셸 푸코(M.Foucault, 1926 - 1984)는 흔히 후기 구조주의 사상가로 포스트 모더니즘을 대표하는 인물들 중 한 명으로 거론된다. 그래서 그의 이론적 성찰은 동시대에 많은 영역에서 활발하게 논의되는 주제가 되곤 한다. 특히 광기와 시대별 인식론적 틀(에피스테메), 성(性), 정신병, 동성애자, 권력 등을 주요 연구 대상으로 삼았던 푸코는 독창적이면서도 상당히 실증적인 사료 탐구로 자신의 연구를 완성해 나갔다.

그런 푸코가 미술에 대해 남긴 몇 편의 글들이 있는데, 그 가운데 하나가 『이것은 파이프가 아니다』라는 글이다. 이 글은 벨기에 출신 초현실주의 화가 르네 마그리트(R.Magritte, 1898 - 1967)의 '<이미지의 반역>(1929)을 주요 대상으로 푸코가 독창적인 사유를 풀어나간 미술 비평이다. 이 글에서 푸코의 전반적인 초점은 마그리트의 작업에 집중되어 있지만 그 가운데 짧게나마 언급하는 작가들이 있는데, 그 중 한 명이 바로 바실리 칸딘스키(W.Kandinsky, 1866 - 1944)이다.

독일 뮌헨에서 활발하게 활동한 러시아 출신의 화가인 칸딘스키는 추상회화의 선구자격으로 명명되는 인물이다. 20세기 초 독일 표현주의를 대표하는 '청기사파'(1911 - 1914)의 대표자격인 칸딘스키는 초기에는 구상화면을 작업했지만 점차로 재현적인 표현이 사라지는 추상화의 길로 접어들게 된다.

나중에 칸딘스키가 회고하길, 모네(C.Monet)의 <건초더미> 작업 앞에서 처음으로 '그림'을 보았다고 깨달았다고 한다. 순수한 색채의 붓질로 분해된 그의 작업 앞에서 칸딘스키는 모티프를 시각적으로 인지하는 것이 불가능하다는 것을 알아차렸다. 당시 그는 사물을 명료하게 그려야하는 것이 화가의 권리라고 여겼으나 모네의 그림으로부터 색채의 생각지도 않았던 힘에 충격을 받았고 그림은 엄청난 힘과 영광을 얻었다고 생각했다. '순수한 색채의 사용'이라는 순수회화의 형식적 요소 가운데 하나를 칸딘스키는 모네의 그림에서 보았던 것이다.

푸코에 따르면 칸딘스키는 15세기부터 20세기에 이르기까지 서양 회화를 지배해 온 원칙 가운데 하나인 '유사하다는 사실'과 '재현적 관계에 있다는 확언' 사이의 등가성의 단절을 이룩한다. 그것은 그림을 감상하는 기존 인식의 단절을 실행한 것이었다.

하나의 형상이 어떤 것과 닮았다고 한다면 그것만으로도 충분히 회화의 게임 내에서는 '당신이 보는 것은 바로 이것이다'라는 거의 언제나 말이 없지만 지속적으로 반복된 언표가 자연스럽게 입장한다고 푸코는 말한다. 어쩌면 이것이 우리가 회화를 볼 때 자연스러우면서도 당연하게 인식하고 있는 그림감상법일런지 모른다.

시각적 유사는 뒤따르는 언어적, 관념적 확언과 함께 회화 감상법의 기초를 이루어왔다. 하지만 푸코가 말하길, 유사와 확언의 유대를 끊어버린 이가 칸딘스키였다.

"칸딘스키는 교회라는 대상, 다리라는 대상, 혹은 활을 든 기병 - 사람일 뿐 그 이상도 이하도 아닌 '사물들'이라고 말했던 그 선들과 그 색채들을 더욱더 고집스럽게 확인함으로써 유사와 재현 관계를 동시에 지워버린다." -미셸 푸코

푸코는 칸딘스키의 그림에서 누가 "이게 무엇이오"라고 물어본다면 그는 그저 즉흥, 구성, 붉은 형태, 삼각형들, 오렌지색 보라색 등 날것 그대로의 확언만을 할 뿐이라고 말한다. 즉 교회와 유사한 이미지가 교회라는 대상을 재현한 것이 아니고 다리와 유사하게 보이는 이미지가 다리라는 대상을 재현한 것이 아니라는 것이다.

칸딘스키는 우리가 너무나 당연하게 여겼던 유사와 확언이 맺고 있었던 관계를 과감하게 끊어버렸다. 그것은 회화 게임 내에서는 순수조형으로 나아가는 길을, 우리의 인식 내에서는 재현 이데올로기에 균열을 일으켰다. 정상적이라 여겨졌던 무언가들이 폐지되는 순간이다. 그리고 우리의 인식, 사유는 기존의 질서가 붕괴하면서 길을 잃게 된다.

칸딘스키는 다리와 유사한 이미지를 그리고 이것은 다리가 아니다라고 말했다.

마그리트는 파이프와 유사한 이미지를 그리고 이것은 파이프가 아니다라고 말했다.

"우리는 말과 대상 사이에 새로운 관계를 세우고, 통상 일상적인 삶에서는 무시되어 온 말과 대상의 어떤 성격들을 정확히 부각시킬 수 있다." - 르네 마그리트

-참고 도서

노르베르트 볼프, 『표현주의』, 김소연 옮김 (마로니에 북스, 2007)

미셸 푸코, 『이것은 파이프가 아니다』, 김현 옮김, (고려대학교 출판문화원, 2018)

'짧게 읽는 미학' 카테고리의 다른 글

| 팝 아트(feat. 신아방가르드): "대중적인 이미지는 결코 주제가 아니다." - 제임스 로젠퀴스트 (2) | 2024.02.04 |

|---|---|

| 페터 뷔르거(1936-2017): "예술의 자율성은 시민사회의 카테고리다" (2) | 2024.01.19 |

| 롤랑 바르트(1915-1980): 저자의 죽음 (4) | 2024.01.04 |

| 예술의 종말 이후: "예술의 종말은 예술가들의 해방이다" - 아서 단토 (4) | 2024.01.03 |

| 기술복제시대의 예술작품: "아우라를 파괴하는 일은 오늘날의 지각이 갖는 특징이다" - 발터 벤야민 (4) | 2024.01.02 |